Bien dire, bien faire.

Ce que nous disons n’est pas neutre, cela façonne notre vision du monde, nos comportements, nos représentations.

Au-delà des mots, nos actes reflètent nos engagements et nos combats.

Quand on s’intéresse aux causes égalitaires, qu’elles concernent le genre, l’origine, l’orientation sexuelle ou romantique, la classe sociale ou la situation de handicap/ de validité, il se pose rapidement la question suivante : quel est mon rôle, si je ne suis pas directement concerné·e ?

On appelle cela le rôle d’allié·e.

Un rôle fondamental, mais exigeant. À condition de le comprendre, de le travailler, et de l’incarner avec justesse, respect et sincérité.

C’est quoi, être un·e allié·e ?

Le site WikiTrans en donne une définition claire :

Un·e allié·e est une personne qui défend la cause et les droits d’une communauté marginalisée à laquelle elle n’appartient pas, et qui est reconnue comme telle par les membres de cette communauté en question.

Autrement dit : être un·e allié·e, ce n’est pas un statut que l’on s’attribue, mais un engagement que l’on adopte et qu’on incarne. On peut agir en allié·e, mais ce sont les personnes concernées qui, éventuellement, nous reconnaîtront comme tel·le. Et cette reconnaissance ne doit jamais être recherchée comme une récompense.

Un·e allié·e ne parle pas à la place de : il ou elle soutient, relaye, amplifie, crée des espaces, sans prendre toute la lumière.

Il ou elle n’attend pas de reconnaissance, n’exige pas d’être remercié·e, n’utilise pas son engagement pour se valoriser.

Un·e allié·e écoute, apprend, se remet en question. C’est un rôle humble, discret, mais puissant. Il ne s’agit pas d’être au centre de la lutte, mais de renforcer les luttes des autres, de prendre sa part.

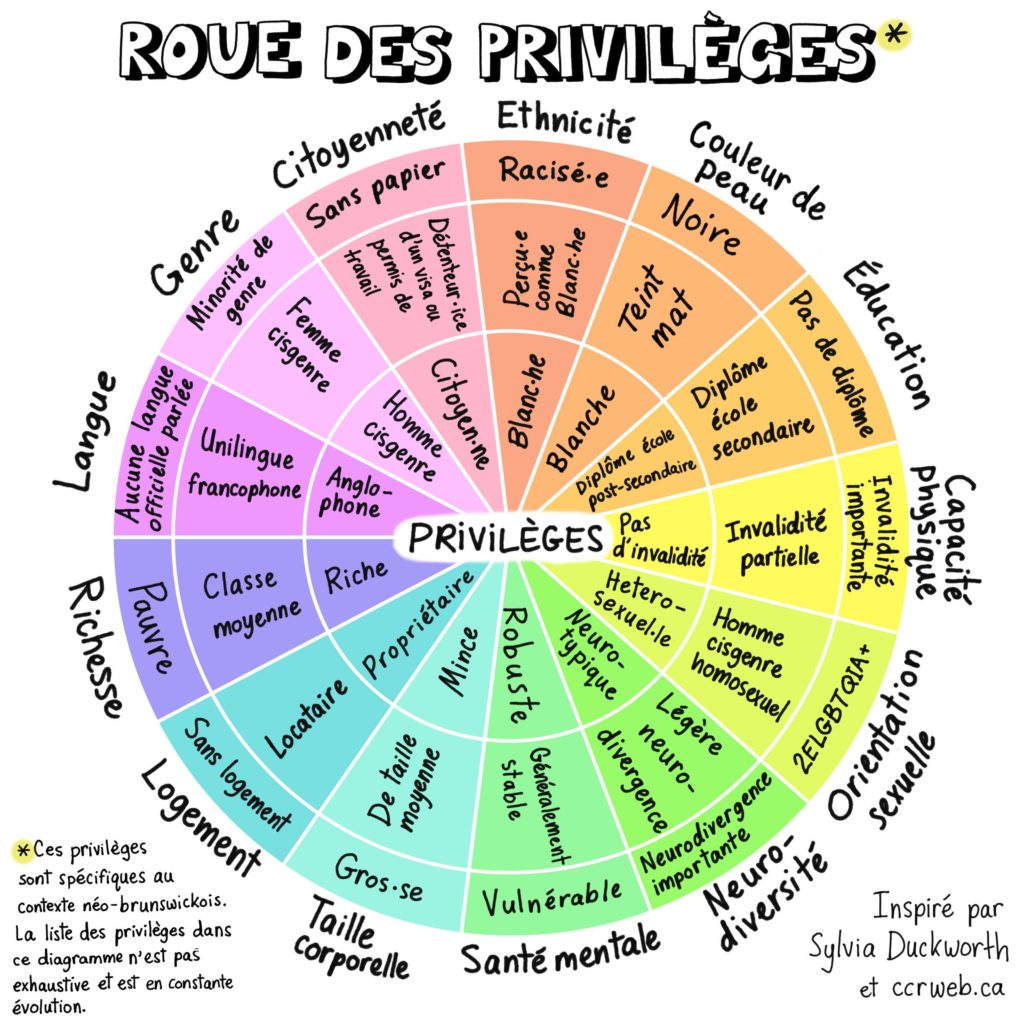

Comprendre les systèmes de domination : entre discriminations et privilèges

Notre société est traversée par des rapports de pouvoir, de force et de domination (malheureusement). Certaines personnes sont discriminées en raison de leur apparence, de leur genre, de leur orientation sexuelle/ romantique, de leur religion, de leur statut social, leur handicap (visible ou non, temporaire ou permanent, systémique ou circonstanciel). Mais aussi leur apparence physique, leur âge, leur origine, leur accent, etc.

D’autres sont favorisées par un système qui leur a toujours été favorable, souvent sans qu’elles en aient conscience.

Certaines personnes cumulent plusieurs facteurs de discrimination. C’est ce qu’on appelle l’intersectionnalité. Une femme noire, sourde, lesbienne, par exemple, peut faire face simultanément à du sexisme, du racisme, du validisme et de l’homophobie. Ces discriminations ne s’additionnent pas simplement : elles interagissent, se renforcent. Elles créent même parfois une forme nouvelle et spécifique de discrimination (fétichisation, exotisation, mysoginoire, etc. ).

À l’inverse, certaines personnes sont peu ou pas concernées par ces systèmes d’oppression. C’est le cas de beaucoup de personnes sans qu’elles ne le réalisent.

Témoignage de Thomas, 39 ans, « Homme blanc cisgenre, hétéro »

Je n’ai jamais eu à prouver que ma parole méritait d’être entendue. On ne m’a jamais assigné une identité que je ne revendiquais pas. On ne m’a jamais refusé un emploi, un logement, un espace de loisir à cause de qui je suis ou de ce que je vis.

Reconnaître ses privilèges, ce n’est pas culpabiliser. C’est comprendre qu’on a un levier d’action. Ce n’est pas avoir une vie parfaite, mais ne pas être systématiquement freiné·e, moqué·e ou exclu·e par le système. Et c’est précisément cette position qui nous oblige à nous engager !

Être l’allié·e des personnes en situation de handicap : des gestes concrets

Prenons le cas du validisme ou de la handiphobie, c’est-à-dire l’ensemble des discriminations et préjugés à l’encontre des personnes handicapées.

Soutenir cette cause en tant qu’allié·e, c’est d’abord changer son regard. Ce n’est pas faire preuve de charité ou de pitié, mais reconnaître que l’environnement, la société, l’organisation des espaces, des services, des écoles, sont souvent construits contre les besoins de certaines personnes. Et que cela peut et doit changer.

Cela commence par notre langage. Combien de fois entend-on des expressions comme « Il est schizo », « T’es autiste ou quoi ? etc. employées comme insultes… Ou des expressions comme « C’est un truc de malade mental », « C’est débile », etc.

Ce sont des mots, et surtout des blessures. Des micro-agressions. Des formes de mépris déguisées. Et elles participent à l’invisibilisation, à la stigmatisation, à l’exclusion. Ce sont des termes psychophobes, handiphobes et discriminants !

Être un·e allié·e, on ne laisse pas passer.

Reprendre quand une « blague » est psychophobe et expliquer pourquoi ce n’est ni drôle ni ok. C’est éviter soi-même les tournures validistes, même par réflexe ou habitude. C’est apprendre, corriger à s’adapter.

Ça ne se fait peut-être pas du jour au lendemain mais les personnes déjà discriminées au quotidien méritent vraiment que chacun·e fasse un effort.

Cela passe aussi par des actes simples mais puissants :

- Demander les pronoms d’une personne sans les supposer

- S’assurer qu’un lieu est accessible avant d’y organiser une réunion

- Mettre des sous-titres sur une vidéo, des ALT sur des publications d’image, etc.

- Intégrer les personnes en situation de handicap dans les campagnes, les supports, les discussions — sans les réduire à leur handicap ni les essentialiser

- Prendre en compte les capacités, aisances, volontés des personnes aux besoins spécifiques

L’intime est politique : ce que nous faisons compte

Le slogan féministe « L’intime est politique » nous invite à sortir de l’idée que les sujets d’égalité ne concernent que l’espace public ou les grandes lois.

En réalité, tout est politique. Nos choix de mots, nos « blagues », nos achats, nos indignations sélectives, nos silences… Tout participe à construire le monde dans lequel on vit !

Dire à un petit garçon qu’il « pleure comme une fille », c’est politique. Rire d’une imitation raciste, c’est politique. Employer le mot « hystérique » pour discréditer une femme en colère, c’est politique. Utiliser des expressions psychophobes, c’est politique. Réduire une personne à une étiquette ou à un aspect de son identité, son origine, son handicap, son orientation, c’est politique.

Et à l’inverse : corriger un·e collègue, refuser une expression stigmatisante, visibiliser une voix minorisée, refuser un contenu discriminant, c’est aussi politique. Chaque geste compte.

Cela signifie aussi ne pas essentialiser les personnes. Une personne noire, une personne trans, une personne en fauteuil roulant, une personne musulmane (…) ne doit pas être ramenée sans cesse à cette seule facette de son identité. Elle peut en parler si elle le souhaite, mais elle ne doit pas y être confinée.

Une personne concernée par une oppression n’en fait pas la porte-parole attitrée !

Un·e allié·e ne pose pas des questions intimes ou invasives à chaque rencontre. Il ou elle comprend que certaines personnes n’ont pas envie de répondre pour la millième fois à des questions sur leur vécu.

Et c’est totalement légitime. L’éducation ne repose pas sur les personnes opprimées.

Ce n’est pas à elles de faire le travail. Ce travail-là, c’est à nous de le prendre en charge, par l’écoute, la lecture, la remise en question, la curiosité respectueuse.

Il existe tant de comptes militants sur Instagram ou ailleurs, tant de podcasts, de livres, d’articles qui prennent le temps d’expliquer les luttes égalitaires et le vécu des personnes concernées qu’il serait de mauvaise foi de continuer à dire qu’on ne sait simplement pas. Avoir la flemme de chercher, ça aussi, c’est politique !

Comment agir concrètement, en tant qu’allié·e ?

Voici quelques gestes simples mais essentiels à adopter :

- Nommer et dénoncer les discriminations, même quand on n’en est pas victime

- Partager la parole des personnes concernées, plutôt que de chercher à la reformuler

- Se former : lire, écouter des podcasts, suivre des comptes militants, regarder des documentaires. Ne pas faire peser l’éducation sur les personnes concernées

- Prendre position dans son cercle proche, même quand c’est inconfortable : famille, collègues, ami·es.

- Montrer son soutien, de manière visible et continue.

- Prendre en compte les besoins spécifiques (accessibilité, communication, écoute) sans jugement.

- Éviter les clichés et les généralisations.

- Accepter de se tromper. Se faire reprendre n’est pas grave. Refuser d’apprendre l’est davantage !

Et surtout, ne pas chercher à convaincre à tout prix. Face à un troll, ou une personne qui ne veut pas progresser, on peut choisir de ne pas s’épuiser. Ce n’est pas fuir, c’est préserver son énergie pour des combats utiles.

Les pièges à éviter

Même avec la meilleure volonté, on peut glisser dans des travers contre-productifs :

- Se mettre au centre : le sujet n’est pas toi, mais les personnes concernées.

- Parler à la place de : même si tu es bien informé·e, tu n’as pas la légitimité de l’expérience.

- Chercher la reconnaissance : un·e allié·e ne le fait pas pour être remercié·e.

- Se sentir offensé·e quand on est repris·e : ce n’est pas une attaque personnelle mais un moyen de faire mieux la prochaine fois.

- Relayer des contenus malsains : vérifie tes sources, soutiens les voix légitimes.

Et si on se trompe ? On s’excuse, on écoute, on fait mieux !

Être un·e allié·e, c’est un engagement durable

Être un·e allié·e, ce n’est pas cocher une case. Ce n’est pas une posture qu’on adopte une fois pour toutes. C’est un engagement actif, évolutif, qui demande une vigilance constante.

C’est accepter de sortir de sa zone de confort. Refuser de rester spectateur·rice. Prendre conscience qu’on a du pouvoir, et qu’on peut en faire quelque chose de juste.

Il ne s’agit pas de se sentir coupable. Mais responsable.

Parce que la société inclusive que nous voulons ne pourra se construire que si nous agissons. Et surtout, si nous laissons de la place à celles et ceux qu’on a trop longtemps rendu invisibles.

Chez Hop’Toys, nous essayons chaque jour d’incarner ce rôle et cet engagement. Nous ne sommes pas parfait·es mais grâce à vous, grâce aux retours des personnes concernées, nous faisons mieux chaque jour. Produit après produit. Article après article. Action après action.

La société, c’est toi, c’est moi, c’est nous !

Et vous, comment incarnez-vous ce rôle ? Est-ce quelque chose que vous découvrez ? Êtes-vous vous-même concerné·e ?

Dîtes-nous tout en commentaire !