La motivation est souvent perçue comme une énergie mystérieuse que l’on aurait ou non. Une sorte d’interrupteur qui s’active ou non selon la personne, le moment ou l’enjeu. En réalité, elle se construit et s’entretient, notamment grâce à des repères clairs et des objectifs bien définis.

La méthode SMART est un outil simple et puissant qui permet d’apporter ce cadre, en rendant les objectifs plus concrets, plus atteignables et donc plus motivants. Si elle s’adresse à toutes et tous, elle se révèle particulièrement précieuse pour des personnes qui ont besoin de points d’ancrage solides, comme par exemple els personnes concernées par un TDA/H, un TSA ou d’autres singularités cognitives / neuroAtypiques.

Structurer pour rester motivé·e

Un objectif vague ou flou peut rapidement décourager.

À l’inverse, un objectif clair et bien découpé offre de la visibilité, réduit l’anxiété et permet de se projeter plus facilement dans l’action. Pour une personne qui a tendance à se disperser, comme c’est souvent le cas dans le TDA/H, savoir exactement quoi faire et quand le faire peut transformer l’effort en démarche concrète.

De la même façon, une personne autiste peut trouver dans cette structuration une source de sécurité et de stabilité, qui limite l’imprévu et soutient l’autonomie.

La force de la méthode SMART est de donner un cadre sans enfermer. Elle aide à transformer des envies parfois abstraites en actions possibles, mesurables et motivantes.

Elle permet, en clair, de transformer une motivation parfois extrinsèque en motivation intrinsèque.

La méthode SMART, pas à pas

SMART – en plus de vouloir dire « malin / intelligent » en anglais – est l’acronyme de cinq critères qui rendent un objectif plus facile à suivre et à atteindre.

S comme Spécifique

Un objectif doit être décrit de manière claire et précise.

« Être mieux organisé·e » reste trop vague. En revanche, « noter chaque rendez-vous dans l’agenda dès qu’il est fixé » est spécifique et concret.

Pour certaines personnes, l’ajout de supports visuels comme des pictogrammes, des check-lists ou des séquentiels peut rendre cette spécificité encore plus parlante. Dans l’accompagnement d’une personne autiste, un objectif spécifique pourrait par exemple être : « À la fin de chaque activité, aller chercher l’image de l’activité suivante sur son planning et la placer en autonomie ».

M comme Mesurable

Pouvoir constater sa progression est essentiel pour rester motivé·e.

Un objectif mesurable permet de savoir quand il est atteint et d’évaluer les avancées. Par exemple, « ranger ses affaires de classe quatre jours sur cinq » est bien plus motivant que « être plus ordonné·e ».

L’utilisation d’outils concrets, comme un tableau de suivi ou un carnet de réussites, peut renforcer cette dimension et offrir une satisfaction visible. Pour certaines personnes autistes, définir le critère de généralisation est clé : savoir si un comportement est acquis uniquement dans un lieu, avec certaines personnes, ou s’il se maintient dans des contextes variés.

A comme Atteignable

Un objectif trop ambitieux risque de décourager.

Pour être motivant, il doit être à portée de la personne, compte tenu de ses capacités, de ses contraintes et du temps dont elle dispose. Plutôt que « courir cinq kilomètres tous les jours », un objectif atteignable pourrait être « marcher quinze minutes trois fois par semaine ».

Pour des personnes concernées par le TDAH ou le TSA, cela suppose d’évaluer au préalable les compétences disponibles, les ressources cognitives et motrices, afin d’éviter de placer la barre trop haute.

R comme Réaliste

Un objectif réaliste est un objectif qui a du sens et qui répond à un besoin concret.

Il ne s’agit pas seulement d’atteindre un résultat absolu ou abstrait, mais de viser quelque chose qui sera utile pour la personne elle-même. Un exemple : si une personne fonctionne déjà très bien dans ses routines, inutile d’imposer un planning supplémentaire. En revanche, si par exemple, une routine liée à l’hygiène pose des difficultés, on peut mettre en place un objectif « simple » de brossage de dents chaque matin et chaque soir. Ce réalisme est directement lié au principe d’autodétermination : la personne doit pouvoir reconnaître la valeur de son objectif.

T comme Temporel

Enfin, un objectif défini dans le temps évite la sensation du « jamais accompli ».

Se donner une échéance précise permet de vérifier si la progression est réelle et d’ajuster au besoin.

Par exemple : « essayer cette nouvelle habitude pendant deux semaines, puis faire un point ».

Cette temporalité est rassurante car elle montre que l’on avance, même si l’objectif n’est pas encore totalement atteint. Et si ce n’est pas le cas, il ne s’agit pas d’un échec mais d’une invitation à revoir la stratégie, ou à adapter l’objectif pour qu’il devienne plus SMART encore.

Ce que change SMART dans la motivation

Utiliser la méthode SMART, c’est d’abord se donner des repères. Cela permet de transformer de grandes intentions en petites victoires concrètes, et chaque réussite nourrit l’estime de soi. La méthode réduit la charge mentale / charge cognitive, car elle découpe les étapes et clarifie ce qu’il reste à faire.

Elle encourage aussi l’autonomie : chacun peut s’approprier ses propres objectifs et constater ses avancées, ce qui est un puissant moteur de motivation.

Pour des personnes neuroatypiques, la méthode SMART agit comme un guide. Elle peut aider à réguler l’attention, diminuer le sentiment d’échec répété, et offrir des réussites tangibles qui redonnent confiance. Pour tout le monde, elle rappelle que l’important n’est pas la perfection, mais le chemin parcouru.

Adapter SMART à chaque singularité

Il n’existe pas une seule façon d’utiliser la méthode SMART.

Elle doit être adaptée aux besoins et aux forces de chacun·e. Pour une personne autiste, l’accompagnement visuel sera souvent indispensable. Alors que pour une personne avec TDAH, fractionner les tâches en étapes plus courtes peut éviter la surcharge et maintenir l’attention.

Pour d’autres, laisser de la souplesse et de l’espace d’exploration sera plus motivant. L’enjeu est de garder le cadre SMART comme boussole, sans le transformer en carcan.

Aller plus loin, concrètement

Rendre SMART vivant, c’est d’abord relier les objectifs à des besoins réels et à une motivation claire. Les travaux d’Edwin Locke et Gary Latham montrent depuis des décennies que des objectifs précis, engageants et accompagnés de retours réguliers renforcent la performance et la motivation. A condition de respecter la complexité des tâches et d’offrir du feedback utile.

L’enjeu n’est pas seulement de fixer un cap, mais d’installer une boucle continue entre intention, action, observation et ajustement. Stanford Medicine

Il est également précieux de connaître l’histoire et les limites du cadre que l’on utilise. La méthode SMART est née dans les années 1980 avec George T. Doran, dans un contexte de management. Depuis, elle a connu des variantes, parfois en remplaçant certains termes, parfois en ajoutant d’autres lettres. Se rappeler cette origine invite à l’adapter plutôt qu’à l’appliquer de manière rigide, notamment dans l’éducation, l’accompagnement ou la santé.

Fabriquer un environnement qui soutient l’objectif

Un objectif SMART reste théorique s’il n’est pas soutenu par des repères visibles et accessibles. Les supports visuels sont particulièrement aidants pour certaines personnes autistes. Ils donnent à voir la séquence d’actions attendue, réduisent l’imprévu et permettent de s’orienter de façon autonome. Le guide du Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon propose justement des principes et des exemples pour la mise en place de ces aides visuelles chez l’adulte, afin d’optimiser leur utilité dans la vie quotidienne.

Concrètement, on peut matérialiser un objectif par un séquentiel de deux ou trois images qui résument l’action, une carte mémo dans la poche ou un panneau discret à l’entrée d’une pièce. Cela ne remplace pas la relation, cela la soutient en donnant à la personne des leviers pour s’auto-orienter.

Travailler avec le temps, pas contre lui

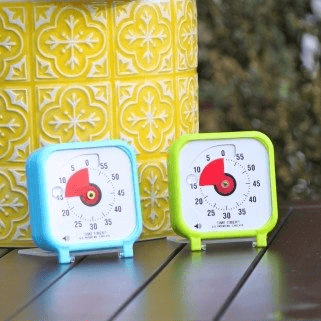

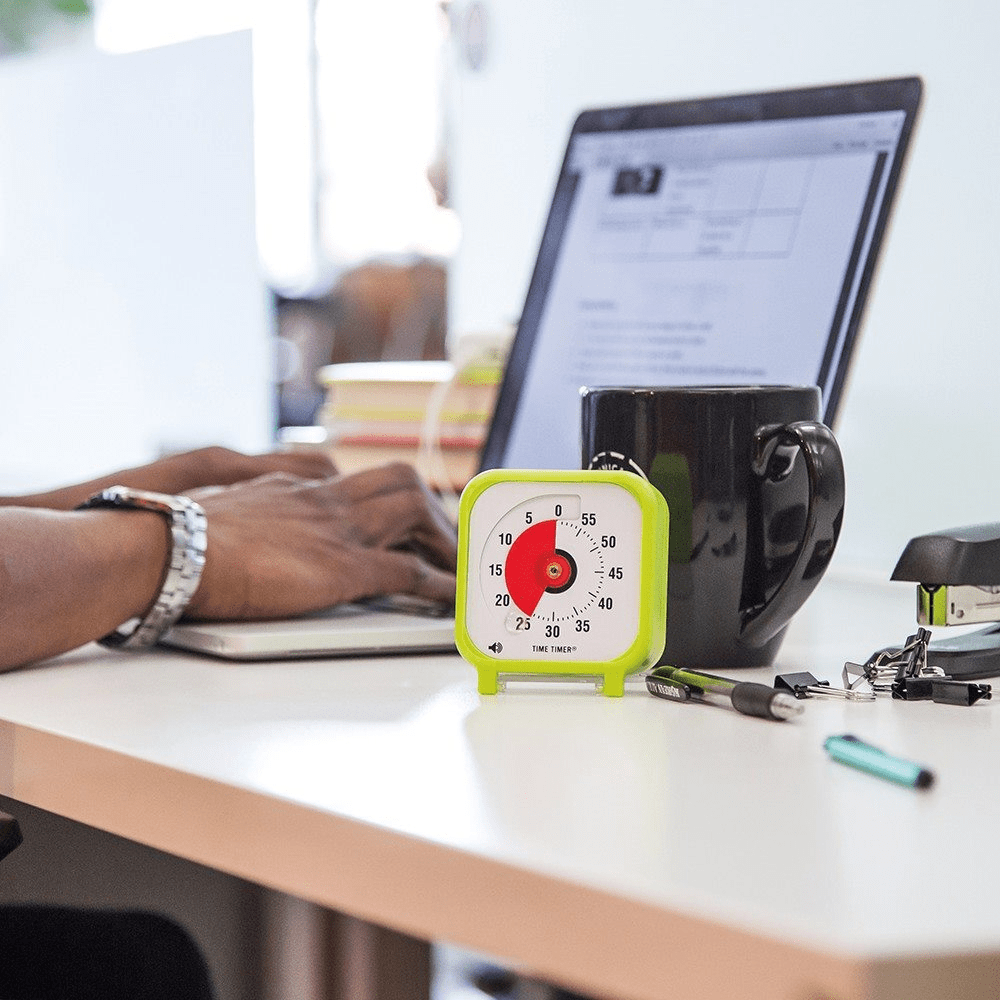

La dimension temporelle du SMART ne se réduit pas à fixer une date.

De nombreuses personnes vivant avec un TDAH décrivent des difficultés à percevoir le temps de façon stable. Ce qu’on appelle parfois « time blindness » ou « cécité temporelle » (lire notre article à ce sujet).

Ce n’est ni de la mauvaise volonté ni un défaut moral. Mais une question d’attention, de perception et de fonctions exécutives. Les outils aidants sont concrets et répétables. Par exemple l’usage d’horloges analogiques visibles, de minuteurs type Time-Timer, d’étapes courtes et de points d’arrêt explicites pour éviter l’effet tunnel. L’idée consiste à traiter le temps comme une information à rendre perceptible sur l’environnement.

Dans cette perspective, la partie T de SMART gagne à être doublée d’un « scénario temporel » simple. Plutôt que d’écrire seulement « d’ici deux semaines », on peut préciser « dix minutes dédiées chaque jour à 18 h, puis un point le dimanche soir ».

Les petits créneaux récurrents sont souvent plus motivants que de longues plages rares, surtout lorsque l’attention fluctue. La popularisation de techniques comme la fragmentation de tâches en « mini-missions » va dans ce sens, en réduisant l’inertie du démarrage et en créant un effet d’entraînement.

Mesurer sans surcharger

La mesure n’a de sens que si elle est lisible. Un tableau de suivi sur une feuille A4 accrochée dans un lieu de passage ou une application minimaliste peut suffire. On évitera l’usine à gaz qui devient en soi une tâche décourageante. Les recherches sur la fixation d’objectifs insistent d’ailleurs sur l’importance d’un retour régulier, spécifique et relié à l’action, plutôt que des évaluations vagues et tardives.

Un bon indicateur raconte une histoire courte, par exemple : « Quatre soirs sur cinq cette semaine, la routine du coucher a été suivie jusqu’au bout ».

Exemples transposables à l’école, au travail et à la maison

- A l’école, un objectif spécifique et mesurable pourrait être « compléter le plan de cours en début d’heure et vérifier la trousse au moment de sortir », assorti d’un support visuel très simple à deux cases.

- Au travail, « envoyer le compte rendu dans les deux heures après la réunion avec un gabarit prérempli » peut alléger la charge mentale et stabiliser la qualité.

- À la maison, « préparer le sac du lendemain en trois étapes visibles près de la porte » permet d’éviter la panique matinale.

L’important reste la cohérence entre besoin, contexte et ressources disponibles, plus que la perfection du libellé.

Pour des adultes avec TDAH, plusieurs guides pratiques proposent d’adapter la formulation d’objectifs au quotidien, en détaillant des micro-habitudes professionnelles et personnelles. Cela va de la gestion d’emails dans une fenêtre de quinze minutes à la préparation d’une réunion grâce à une checklist réduite.

L’intérêt n’est pas dans la nouveauté des idées, mais dans leur précision et leur faisabilité immédiate.

Éviter les pièges classiques de SMART

- Premier piège : confondre « atteignable » et « minuscule ». Un objectif peut être ambitieux tout en restant atteignable, tant qu’il est soutenu par un plan d’actions et des feedbacks progressifs.

- Second piège : transformer la mesure en surveillance. La mesure sert la personne, pas l’inverse.

- Troisième piège : oublier la pertinence. Un objectif impeccable sur le papier mais sans lien avec un besoin vécu perd naturellement sa force d’entraînement.

Les critiques récurrentes de SMART en management rappellent d’ailleurs que le cadre doit être au service de la situation. Non l’inverse.

Personnaliser le « R » de Réaliste par l’autodétermination

Chez Hop’Toys, la pertinence se lit à la lumière de l’autodétermination et de l’utilité réelle pour la personne.

Cela suppose d’impliquer la personne dans le choix de l’objectif, de clarifier ce que cet objectif change pour elle et d’ouvrir la porte à la renégociation.

Gérer l’énergie autant que le temps

La motivation ne dépend pas uniquement du temps disponible.

Elle dépend aussi des variations d’énergie et d’émotions au fil de la journée. Un objectif SMART gagne à préciser le moment du jour où la tâche est la plus réaliste.

Certaines personnes se concentrent mieux tôt le matin, d’autres en fin d’après-midi. Pour le TDAH, prévoir des « sas » de transition de quelques minutes avant une tâche exigeante facilite l’engagement.

Un minuteur, une respiration guidée, un étirement, puis démarrage. La démarche s’appuie sur le même principe : rendre visibles des étapes qui, sans cela, restent abstraites.

Quand l’objectif n’est pas atteint ?

Ne pas atteindre un objectif ne dit rien de la valeur de la personne. C’est une information sur l’écart entre ce qui a été prévu et ce qui s’est passé.

On peut explorer plusieurs hypothèses : l’objectif était-il vraiment utile et souhaité, la mesure assez simple, l’échéance adaptée, les supports visibles, l’environnement facilitant ?

Parfois, la difficulté vient d’une étape trop grande. Il suffit alors de fractionner davantage, ou de déplacer l’objectif sur un moment de la journée plus favorable.

Un feedback rapide et concret permet de corriger la trajectoire sans stigmatiser.

Relier les objectifs à une narration motivante

Au-delà des chiffres, la motivation se nourrit d’une histoire que l’on se raconte.

Nommer l’intention (« pourquoi cela compte »), noter deux ou trois réussites récentes, remercier les personnes et les outils qui ont aidé, puis reformuler l’objectif pour la semaine suivante. Tout cela donne un sens vivant à la progression.

L’objectif cesse d’être une contrainte pour devenir une promesse crédible.

Mini-checklist d’intégration

- Formuler un objectif qui parle à la personne, avec une utilité claire et immédiate.

- Rendre visible le plan : supports visuels simples, minuteurs, créneau récurrent court, indicateur de progression lisible.

En bref

La méthode SMART ne remplace ni l’écoute ni l’ajustement, elle les structure.

En respectant l’autodétermination, en matérialisant le temps et les étapes, en préférant la simplicité à la sophistication, on transforme un cadre classique en outil d’inclusion et d’autonomie.

Les ressources sur l’autisme et le TDAH rappellent l’utilité des repères visuels et des étapes courtes. La motivation n’est alors plus une question d’humeur ou de chance, mais une compétence que l’on entraîne, tel un muscle, un pas après l’autre.

Et si la motivation, finalement, n’était pas une question de volonté brute, mais d’objectifs bien construits ?

Et vous, comment bâtissez-vous vos objectifs ? Comment jouez-vous sur la motivation ?

Dites-nous tout en commentaire, nous avons hâte de vous lire !