Dans la série d’articles écrits à la suite du colloque d’AFG Autisme du 13 septembre 2025, retour sur l’intervention d’Amandine Bourhis, Docteure en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Amandine Bourhis est également spécialisée dans les APAS (activités physiques adaptées et santé) ainsi que sur les sujets TSA / TND.

Nous le savons toutes et tous, l’activité physique est un formidable outil d’apprentissage et de bien-être à adapter selon ses capacités, bien-entendu.

Pour les personnes autistes, elle peut aussi devenir un appui concret d’autorégulation : mieux gérer l’énergie, les émotions, l’attention, le sommeil.

Encore faut-il rendre la pratique accessible, sécurisante et prévisible.

Les travaux et retours de terrain d’Amandine Bourhis, montrent qu’un accompagnement bien pensé change la donne : quand la personne, la famille et le club avancent ensemble, l’inclusion devient durable.

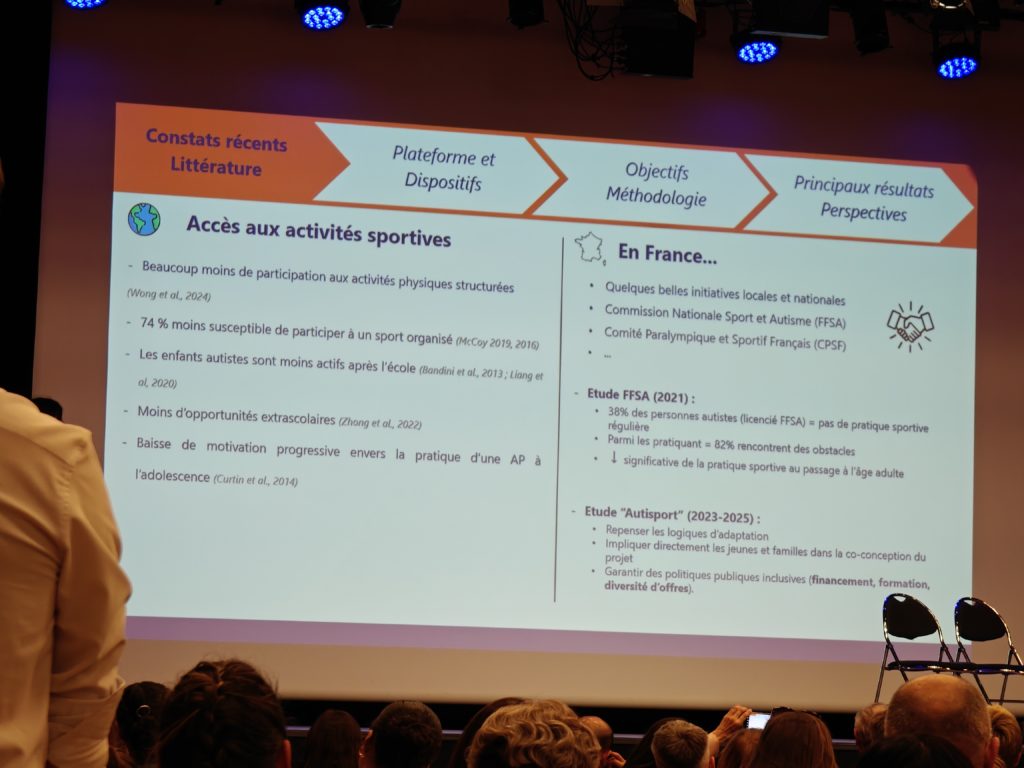

Ce que disent les recherches

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande aux enfants et adolescent·es au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à soutenue chaque jour. Les adultes, eux, devraient cumuler au moins 150 à 300 minutes par semaine. Ces repères concernent tout le monde, et donc aussi les personnes autistes.

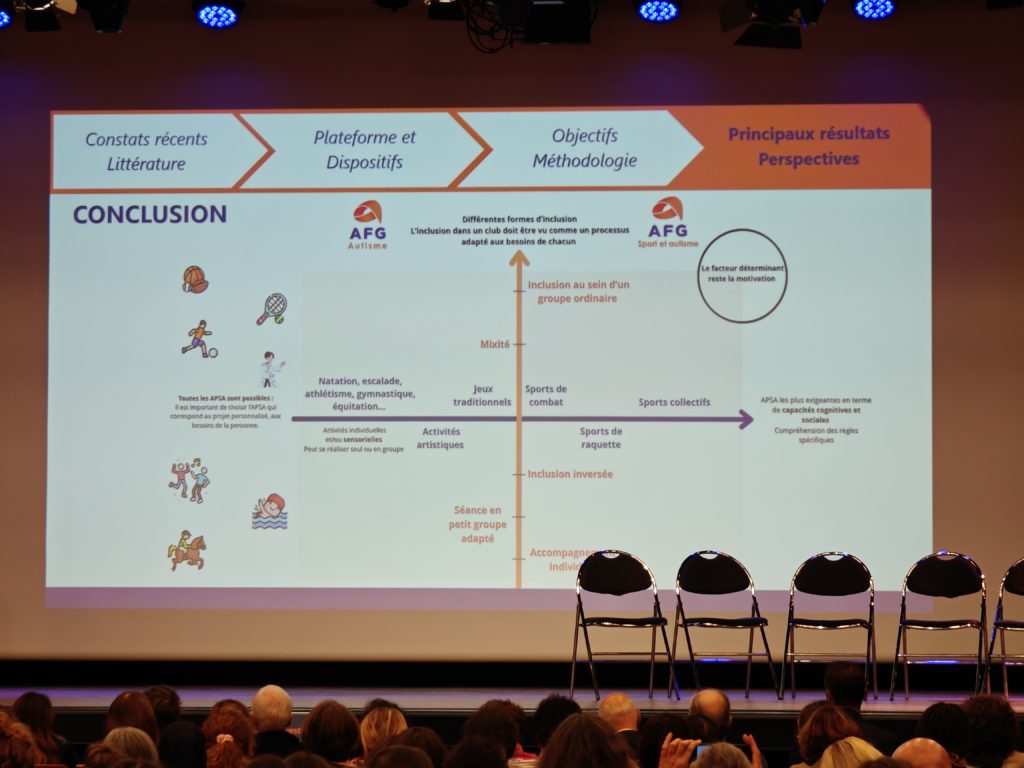

De nombreuses revues récentes convergent : quand l’activité est réellement adaptée, elle apporte des bénéfices au-delà du moteur. On observe des effets sur les habiletés sociales, la communication, les fonctions exécutives (planification, inhibition, flexibilité) et l’humeur.

La FFSA (Fédération française de port adapté) souligne également des gains sur la qualité du sommeil lorsque l’exercice est régulier et individualisé.

Ces résultats ne surprennent pas les praticien·nes : bouger, c’est aussi structurer la journée, poser des repères sensoriels, offrir des routines qui rassurent. C’est exactement ce dont l’autorégulation a besoin pour s’installer.

>> A lire aussi : L’autorégulation: qu’en pensent les scientifiques ? – Blog Hop’Toys

Pourquoi tant de personnes restent, malgré tout éloignées du sport

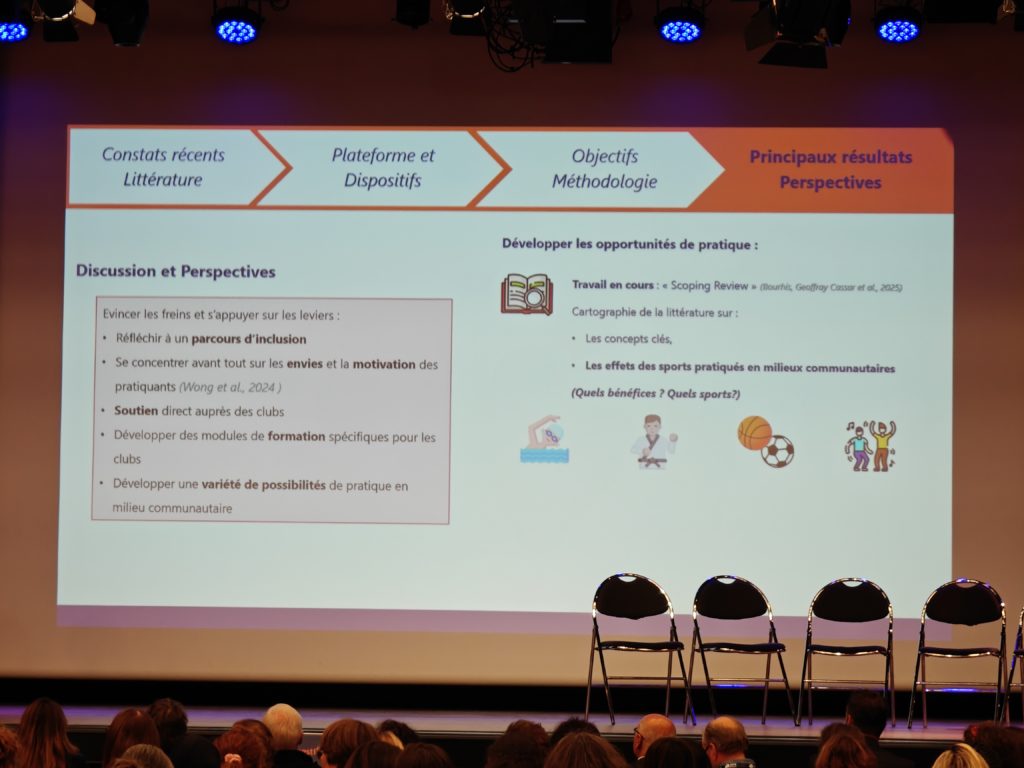

Malgré ces bénéfices, la participation reste plus faible que dans la population générale, surtout en club « ordinaire ». Les études pointent un faisceau d’obstacles : appréhensions des entraîneurs, effectifs trop importants, consignes peu lisibles, manque de créneaux, coûts ou trajets, et insuffisance des relais entre médico-social et monde sportif.

Un article de JAMA Network utilise le modèle socio-écologique pour montrer que ces freins existent à tous les niveaux : individu, entourage, organisation, communauté, politiques publiques.

En France, des dispositifs progressent mais le maillage reste inégal. Le programme « Club inclusif », porté par le Comité paralympique et sportif français, vise à former et à accompagner des milliers de clubs pour mieux accueillir les publics en situation de handicap.

L’ambition est claire : passer d’intentions à des pratiques concrètes, sur le terrain, dans la durée.

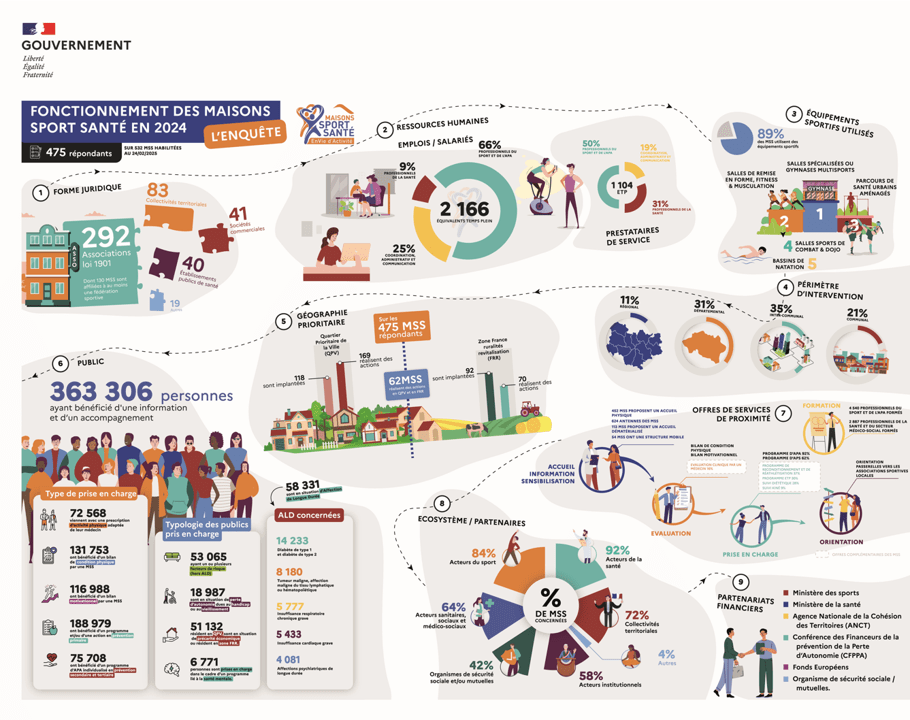

Les « Maisons Sport-Santé » apportent aussi des points d’entrée utiles aux familles et aux professionnel·les, avec un rôle de conseil et d’orientation vers des pratiques sécurisées et adaptées.

Par ailleurs, l’association Siel Bleu est également à la pointe en termes de sport adapté notamment aux personnes âgées, handi·e·s, malades chroniques, etc.

Ce que change un accompagnement « double »

Amandine Bourhis défend une approche en « double accompagnement » : d’un côté, la personne et sa famille ; de l’autre, le club et ses entraîneur·eus.

Concrètement, le projet sportif se co-construit avec la personne : objectifs simples et mesurables, choix de l’activité selon les intérêts, repères visuels, temps de récupération prévus.

Parallèlement, l’équipe du club est épaulée : observation des premières séances, débriefings courts, ajustements, mini-formations in situ.

L’objectif est l’autonomie progressive du club, sans jamais perdre de vue l’expérience vécue par la personne.

Ce cadrage apaise tout le monde. Il sécurise la famille, diminue l’appréhension des entraîneurs et entraîneuses et donne à la personne autiste un cadre lisible : qui m’accueille, où je me change, quand commence l’effort, comment je fais une pause, comment se termine la séance ?

L’autorégulation s’installe parce que la situation est prévisible, et parce que chacun·e sait quoi faire quand quelque chose se dérègle.

Autorégulation : ce qui se passe concrètement pendant la séance

L’autorégulation ne tient pas à une seule « technique ». Elle se construit dans le détail des séances et s’adapte à chaque profil :

- La préparation diminue l’incertitude : plan de séance simplifié, pictogrammes, minuteur visible, coin calme identifié.

- Le démarrage est toujours le même : accueil court, mise en mouvement connue, consignes brèves.

- Les efforts alternent avec des récupérations choisies : eau, respiration, balancement, pression profonde, fidgets.

- Les transitions sont annoncées et matérialisées : fin d’ateliers progressive, signal sonore ou visuel.

- La fin boucle la boucle : retour au calme ritualisé, image positive de la réussite, prochaine séance déjà située ou programmée.

Présentée ainsi, la séance devient une « routine souple ». Elle laisse de la place à l’initiative tout en protégeant des surcharges sensorielles et attentionnelles. C’est cette architecture qui permet d’exercer l’effort sans épuiser la personne.

Les revues citées plus haut suggèrent que la répétition de ces conditions favorables explique une partie des effets observés, notamment sur les fonctions exécutives et le sommeil.

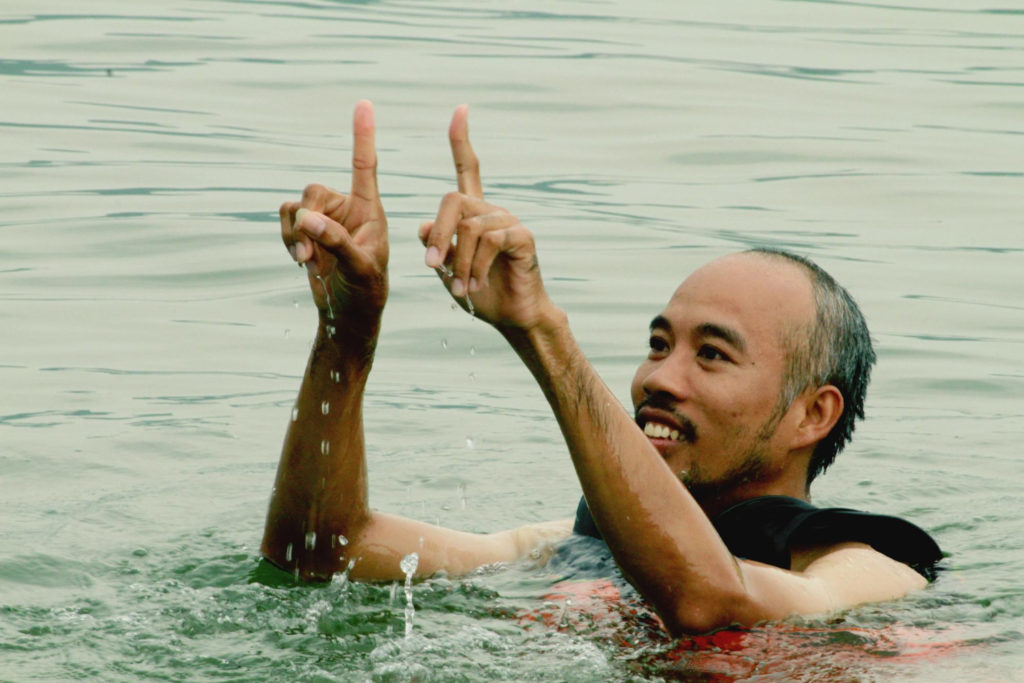

Se jeter à l’eau : plaisir, compétences et sécurité

La natation et, plus largement, les activités aquatiques apparaissent souvent dans les études (et nous en avions même fait un article) : elles combinent motricité, schéma corporel, régulation sensorielle et habiletés sociales.

Elles demandent toutefois une vigilance particulière. L’attirance pour l’eau peut coexister avec une faible perception du danger ; la formation des maîtres-nageurs et des encadrants est donc essentielle, autant pour l’accueil que pour la sécurité. Les données de santé publique rappellent que la noyade est un risque majeur chez les enfants autistes, ce qui renforce l’intérêt de programmes aquatiques adaptés et sécurisés.

Autisme, noyade, et cours de natation

Comme l’énonce si justement le docteur Guohua Li, les risques de noyade décuplent quand un enfant est porteur de Troubles du Spectre de l’Autisme. Son idée est alors de répandre les cours de natation pour les personnes porteuses de TSA.

« Notre analyse révèle que les enfants autistes ont 160 fois plus de risques de noyade que le reste de la population pédiatrique »[…] « Une fois les enfants diagnostiqués du trouble du spectre autistique, généralement entre deux et trois ans, les pédiatres et les parents devraient immédiatement les inscrire dans des cours de natation avant toute autre thérapie, car être capable de nager est impératif à la survie des autistes »

Dans la pratique, on gagne à travailler des « compétences aquatiques de survie » en même temps que la motricité : entrée et sortie de l’eau, flottaison, repères simples, signal d’arrêt et de retour au bord.

La progression doit rester lente et très structurée, avec des repères visuels et des répétitions nombreuses. Ici encore, l’autorégulation se construit parce que l’environnement est prévisible et les attentes claires. Et toujours de façon encadrée !

Ce que les clubs peuvent mettre en place rapidement

Un club n’a pas besoin de tout transformer pour commencer. Il peut identifier un·e référent·e, réduire volontairement la taille de certains groupes, écrire les consignes en quelques phrases, réserver un coin calme et prévoir un même rituel de début et de fin.

Il peut tester des dyades : un·e pratiquant·e autiste avec un pair non autiste, sur un atelier court et très concret.

Surtout, il peut accepter que la pause d’autorégulation fasse partie de l’entraînement. C’est une condition de réussite, pas une perte de temps.

De nombreux outils existent pour guider ces premiers pas. Les préconisations de la Fédération Française du Sport Adapté donnent des repères simples : accueil bienveillant, observation initiale, adaptations progressives, travail en petits groupes, supports visuels.

Le programme « Club inclusif » accompagne les structures ordinaires qui souhaitent ouvrir des créneaux réellement accessibles.

Enfin, les Maisons Sport-Santé et les réseaux locaux peuvent aider à trouver un professionnel en activités physiques adaptées et à bâtir un projet sécurisé.

Et du côté des familles et des établissements

Pour une famille, la première étape est souvent de trouver un lieu et une personne-ressource. Un appel au club pour expliquer le projet, une rencontre courte sur site, puis une première séance d’essai balisent le démarrage.

La suite se pilote en boucles très simples : ce qui a aidé, ce qui a gêné, ce qu’on garde, ce qu’on change. L’important est d’écrire les arrangements qui fonctionnent et de les partager.

Du côté des établissements et services (école, médico-social), la passerelle avec les clubs est décisive. Les équipes d’APA peuvent co-construire le projet, accompagner les débuts sur le terrain, puis se retirer progressivement.

Cette logique « d’ombre portée » rassure les entraîneurs, fluidifie la communication avec les familles et sécurise la progression de la personne.

Les données issues de terrains comme ceux décrits par Amandine Bourhis montrent que cet appui ciblé augmente la satisfaction des familles et la stabilité des pratiques dans la durée. Cela rejoint ce que JAMA Network décrit comme : lever les freins à chaque niveau, avec des solutions concrètes et réalistes.

Ce qu’il faut retenir

Le sport adapté n’est pas seulement un enjeu de « participation ». C’est un levier d’autorégulation et, donc, d’inclusion : plus de confort sensoriel, de contrôle sur l’effort, de lisibilité des attentes, de place pour l’initiative.

Les bénéfices ne se limitent pas à la séance. Ils rejaillissent sur l’attention, les apprentissages, la vie sociale et le sommeil, à condition que la pratique soit régulière, choisie et sécurisée.

La route est donc tracée : former, accompagner, relier. Former les entraîneurs et entraîneuses avec des modules courts et concrets. Accompagner les débuts, puis transmettre les clés. Relier les familles, les établissements et les clubs pour que le projet tienne.

Avec cette méthode, l’activité physique devient un espace où chacun·e peut trouver son rythme et sa place.

C’est cela, l’inclusion par le sport : des environnements qui s’ajustent à la personne, pour qu’elle puisse, ensuite, déployer ses forces et se révéler !