Parents et enseignants peuvent en attester : il n’y a pas deux enfants qui apprennent de la même façon. Certains ont besoin de bouger, d’autres de temps. Certains foncent, d’autres observent, doutent, recommencent. Depuis une vingtaine d’années, les neurosciences nous montrent que ces différences ne relèvent pas du hasard, mais du fonctionnement même du cerveau. Elles n’apportent pas encore de recette magique, et c’est tant mieux. Par contre, elles nous aident à mieux comprendre ce qui se joue dans un cerveau qui apprend, tâtonne, se trompe et progresse. Voici 10 clés pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages, avec curiosité, bienveillance et un zeste de science.

Clé n°1 – Un cerveau qui ressent est un cerveau qui apprend

On a longtemps cru que les émotions « perturbaient » l’apprentissage. Aujourd’hui, les neurosciences disent exactement l’inverse : ce sont elles qui le favorisent !

Quand un enfant vit une émotion, plusieurs zones de son cerveau se mettent à travailler ensemble :

- l’amygdale, qui repère la valeur émotionnelle de ce qui se passe ;

- l’hippocampe, qui transforme l’expérience en souvenir ;

- le cortex préfrontal, qui aide à comprendre.

Des chercheurs suggèrent que lorsque l’amygdale (liée aux émotions) et l’hippocampe (liée à la mémoire) s’activent en même temps pendant un apprentissage, les enfants retiennent mieux ce qu’ils ont appris. Autrement dit, plus l’émotion est présente, plus la mémoire s’ancre durablement.

Mais attention ! Toutes les émotions ne se valent pas. En cas de stress, le cerveau libère du cortisol. Le hic ? Cette hormone freine la mémoire et perturbe l’attention. Cela signifie qu’un climat émotionnel sécurisant est la première condition d’un cerveau disponible pour apprendre.

Clé n°2 – L’attention se muscle avec le temps

Pour certains, le manque d’attention serait « le mal du siècle ». Mais les neurosciences nous invitent à voir les choses autrement : l’attention n’est pas innée, elle se construit.

On dit souvent qu’il en existe trois types :

- L’attention sélective, qui aide l’enfant à se concentrer sur une seule chose malgré tous les stimuli (comme écouter la maîtresse malgré le brouhaha) ;

- L’attention soutenue, qui lui permet de rester concentré un certain temps ;

- L’attention partagée, qui l’aide à faire deux choses à la fois (comme écrire tout en écoutant).

Ces capacités reposent sur plusieurs zones du cerveau : le cortex préfrontal, pariétal et cingulaire. Bien sûr, inutile de retenir tous ces noms, mais il faut retenir une chose : chez les enfants, elles se développent lentement (mais sûrement). C’est la raison pour laquelle l’attention d’un enfant va et vient.

Chez certains, comme les enfants avec TDA (Trouble du déficit de l’attention), ces circuits fonctionnent autrement : le cerveau peine à filtrer les distractions. Résultat : ils s’épuisent vite sur une tâche monotone, mais peuvent se concentrer intensément quand ils sont passionnés !

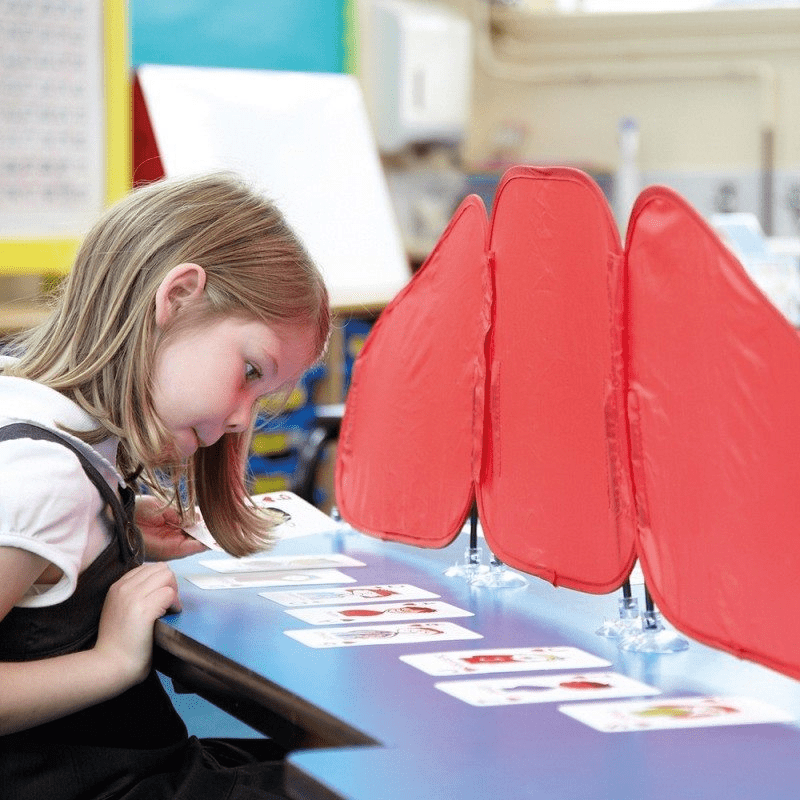

Pour les accompagner, certains outils peuvent vraiment faire la différence :

- Une barrière pop-up aide à limiter les sources de distraction visuelle et à recréer un espace personnel.

- Un Time Timer rend le temps concret et visible, pour mieux se repérer dans l’effort.

- Et des jeux comme Le Lynx renforcent l’attention tout en maintenant le plaisir et la motivation.

>> À lire aussi : Pourquoi l’attention est-elle la base de l’apprentissage ?

Clé n°3 – Chaque découverte renforce les connexions du cerveau

Le cerveau d’un enfant change en permanence. À chaque essai, chaque découverte, chaque erreur, ses connexions neuronales se renforcent et se réorganisent. C’est ce qu’on appelle en neurosciences la plasticité cérébrale : cette capacité d’adaptation qui rend chaque apprentissage possible.

Les chercheurs de l’Université de Pennsylvanie (2023) ont montré que les régions liées à la mémoire et à la régulation émotionnelle continuent de se remodeler jusqu’à la fin de l’adolescence. À force de répétition, les circuits les plus utilisés se « gainent » peu à peu de myéline, cette substance qui accélère la transmission des signaux. Le cerveau peut ainsi traiter des informations de plus en plus complexes.

Construire une tour pour la 10e fois, reproduire un geste du quotidien, refaire le même puzzle chaque jour : à chaque fois, le cerveau affine ses connexions comme un artisan perfectionne son geste.

Clé n°4 – Apprendre avec tout son corps, c’est encore plus efficace

Apprendre n’est pas qu’une affaire de cerveau : c’est aussi une affaire de corps. Les neurosciences montrent que le mouvement n’est pas un simple « à-côté » de l’apprentissage, mais qu’il en fait partie intégrante. Manipuler, mimer, bouger ou écrire, c’est déjà comprendre. On parle d’apprentissage « incarné ».

Une étude menée en 2022 a montré que les enfants qui apprennent en bougeant activent davantage leurs réseaux attentionnels. Les enregistrements EEG (électroencéphalogrammes) ont révélé que certaines zones cérébrales s’activaient davantage, signe d’un meilleur traitement des informations visuelles et auditives.

Autrement dit, bouger pendant qu’on apprend aide le cerveau à relier ce qu’il voit, entend et ressent.

Et le matériel utilisé peut y contribuer :

- Le ballon d’assise dynamique permet de rester en mouvement tout en favorisant la posture et la concentration.

- Les marquages « pieds » pour parcours psychomoteur transforment un couloir ou une salle en parcours d’apprentissage modulable.

Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui ont parfois la « bougeotte » !

Clé n°5 – Réguler ses émotions est une co-construction

La régulation émotionnelle est la porte ouverte vers les apprentissages. Mais avant de « gérer » ses émotions, un enfant apprend surtout à les comprendre. S’autoréguler n’est pas inné : ça se construit petit à petit.

Les neurosciences montrent que les circuits reliant l’amygdale (siège des réactions émotionnelles) et le cortex préfrontal (régulation et raisonnement) se développent jusqu’à l’adolescence. Conclusion ? Tant que ces connexions ne sont pas matures, l’enfant s’appuie sur l’adulte pour l’aider à décoder, nommer et moduler ce qu’il ressent : c’est ce que l’on appelle la co-régulation.

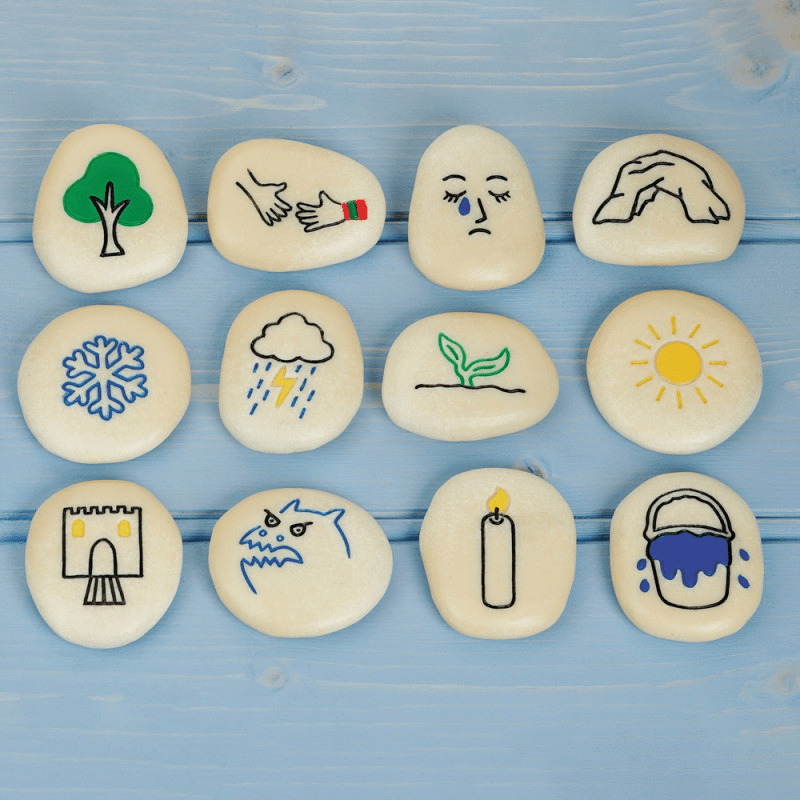

Et c’est là que certains supports peuvent devenir de vrais médiateurs.

- Par exemple, un éventail des émotions ou des pierres d’autorégulation aident à mettre des mots sur ce qui se passe à l’intérieur.

- De leur côté, les doudous lestés ou les bouteilles sensorielles favorisent l’apaisement sensoriel, en ramenant l’attention au corps et à la respiration.

Clé n°6 – Se tromper aide le cerveau à apprendre autrement

Pendant longtemps, on a appris que se tromper était un signe d’échec. Les neurosciences montrent pourtant que c’est tout le contraire : l’erreur est au cœur du processus d’apprentissage.

Chaque erreur déclenche une petite alarme dans le cortex cingulaire antérieur, une région qui compare ce qu’on attendait à ce qui s’est réellement produit. Ce signal d’erreur est essentiel : il indique au cerveau qu’il est temps d’ajuster ses connexions, de faire autrement. Et surtout, cette compétence se renforce au cours de l’enfance.

Apprendre, c’est donc affiner ses prédictions à force d’essais et d’erreurs. Plus l’enfant expérimente, plus ses réseaux neuronaux se renforcent et deviennent précis. Cela vous rappelle quelque chose ? Oui : la plasticité cérébrale !

Mais pour que l’enfant ose expérimenter, l’attitude de l’adulte compte autant que le jeu : valoriser la tentative, reformuler l’erreur, inviter à chercher autrement. Ce regard transforme l’erreur en moteur.

>> À lire aussi : Pédagogie de l’erreur pour favoriser l’apprentissage

Clé n°7 – La dopamine est la meilleure des motivations

Pourquoi certains enfants se lancent avec entrain, tandis que d’autres renoncent avant d’essayer ?

Les neurosciences montrent que la motivation ne vient pas des récompenses extérieures, mais du plaisir d’apprendre lui-même. Chaque fois qu’un enfant découvre, comprend ou réussit un défi, son cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. Cette petite décharge de plaisir alimente un cercle vertueux : plus il se sent compétent, plus il a envie d’essayer à nouveau.

Autrement dit, la curiosité est un moteur bien plus puissant qu’une carotte !

Proposer des défis adaptés, des activités à sa portée, mais stimulantes, nourrit cette motivation intrinsèque.

Clé n°8 – Les encouragements reprogramment le cerveau pour persévérer

La motivation n’avance pas seule : elle a besoin de retours pour garder le cap. Les recherches en neurosciences montrent que le feedback positif active les zones du cerveau liées à la planification et à la prise de décision. Il ne fait pas qu’encourager : il incite à poursuivre l’effort.

Le feedback négatif, s’il est bien formulé, active les mécanismes de détection d’erreurs et aide à ajuster ses stratégies. Ce n’est pas le ton qui compte, mais la façon dont il soutient la progression.

Finalement, tout dépend du type de retour :

- Un feedback centré sur la personne (« tu es doué », « tu es intelligent ») enferme dans une étiquette et fragilise la motivation en cas d’échec.

- Un feedback centré sur la tâche (« tu as bien respecté la consigne ») aide à situer la réussite mais reste ponctuel.

- Un feedback centré sur le processus ou la stratégie (« tu as essayé une autre méthode », « tu as persévéré ») valorise l’effort et la réflexion : c’est lui qui renforce la motivation durable.

Clé n°9 – Observer, c’est déjà apprendre : la magie des neurones miroirs

Avez-vous déjà été pris d’une irrépressible envie de bâiller alors que la personne en face de vous bâillait aux corneilles ? Rien d’étonnant : votre cerveau entre simplement en résonance.

Ce phénomène est lié aux neurones miroirs, découverts dans les années 1990 par Giacomo Rizzolatti. Ces cellules s’activent quand nous faisons une action… mais aussi quand nous voyons quelqu’un la faire. Autrement dit, observer, c’est déjà apprendre.

Chez l’enfant, ce mécanisme est fondamental : il l’aide à comprendre les gestes, les émotions, les intentions d’autrui. Quand il regarde un adulte consoler, persévérer ou rire, son cerveau s’entraîne à faire de même.

Ces « miroirs » posent les bases de l’imitation, de l’empathie et du lien social, un véritable langage avant les mots.

Eh oui… qu’on le veuille ou non, nous sommes des modèles vivants ! Chaque réaction, chaque ton de voix, chaque geste observé nourrit les compétences émotionnelles, motrices et cognitives de l’enfant. Pas de pression, mais un joli rappel que grandir, ça se fait toujours à plusieurs !

>> À lire aussi : C’est quoi les neurones miroirs ?

Clé n°10 – La musique est un formidable entraînement pour le cerveau

La musique n’est pas qu’un plaisir des oreilles : c’est un entraînement complet pour le cerveau.

En 2018, une étude de l’Université d’Amsterdam menée auprès de 147 enfants a montré que la pratique musicale améliore non seulement la concentration, mais aussi la planification et le vocabulaire. Les enfants musiciens progressent plus vite… même en mathématiques et en lecture !

Pourquoi ? Parce que jouer de la musique, c’est activer à la fois les circuits de l’attention, de la mémoire, du langage et des émotions. Les IRM montrent que le cerveau musical se réorganise en profondeur : le cortex auditif, moteur et préfrontal deviennent plus connectés, plus synchronisés.

Et la magie ne s’arrête pas là. Chez les enfants dyslexiques, la musique agit comme un véritable levier de plasticité : elle renforce la discrimination auditive, le sens du rythme, la mémoire de travail, autant de compétences clés pour apprendre autrement.

Alors, toutes et tous à vos instruments de musique !

Article rédigé par Alice Dauvilliers

Sources :

- Ahmed, S. P., Bittencourt-Hewitt, A., & Sebastian, C. L. (2015). Neurocognitive bases of emotion regulation development in adolescence. Developmental Cognitive Neurosciences, 15, 11‑25. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.07.006

- Cerveau, développement et apprentissage—Gerardo Restrepo, Michèle Venet—Google Livres. (s. d.). Consulté 22 octobre 2025, à l’adresse https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=Hr9dEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=r%C3%A9p%C3%A9ter+plasticit%C3%A9+c%C3%A9r%C3%A9brale+my%C3%A9line&ots=aggsRftSvo&sig=QUUB0C6aYvYbLU4Cyv3kMRaePlM#v=onepage&q&f=false

- Dehaene, S. (s. d.). Fondements cognitifs des apprentissages scolaires.

- Flaugnacco, E., Lopez, L., Terribili, C., Montico, M., Zoia, S., & Schön, D. (2015). Music Training Increases Phonological Awareness and Reading Skills in Developmental Dyslexia : A Randomized Control Trial. PLoS ONE, 10(9), e0138715. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138715

- Jaschke, A. C., Honing, H., & Scherder, E. J. A. (2018). Longitudinal Analysis of Music Education on Executive Functions in Primary School Children. Frontiers in Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00103

- Léger, L. (2016). L’attention. https://doi.org/10.3917/dunod.leger.2016.01

- Les différents types de feedback—CanoTech. (s. d.). Consulté 22 octobre 2025, à l’adresse https://www.canotech.fr/a/37908/les-differents-types-de-feedback

- Pourquoi et comment apprendre aux élèves à gérer leurs émotions à l’école ? | Documentation. (s. d.). Consulté 22 octobre 2025, à l’adresse https://pedagogie.ac-toulouse.fr/documentation/enseigner/pourquoi-et-comment-apprendre-aux-eleves-gerer-leurs-emotions-lecole

- Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2008). Les neurones miroirs. Odile Jacob. https://stm.cairn.info/les-neurones-miroirs–9782738119247

- Study reveals new insights on brain development sequence through adolescence | Penn Today. (2023, avril 13). https://penntoday.upenn.edu/news/penn-medicine-study-reveals-new-insights-brain-development-sequence-through-adolescence

- The Cognitive Benefits of Embodied Learning in the Context of Early School Literacy. (2023b). https://osf.io/zmctf_v1

- Webconférence de David Sander : 24 mars 2022 à 18h00. (s. d.). Académie de Paris. Consulté 22 octobre 2025, à l’adresse https://www.ac-paris.fr/webconference-de-david-sander-24-mars-2022-a-18h00-124715